二十世纪七八十年代,中国人的主要装束被称为“老三样”,放眼望去尽是蓝、灰、黑。从单一到多元,从追求实用到彰显个性,百姓的衣着恰如一面镜子,反映了人们生活水平质的飞跃。

在北京王府井大街,历史悠久的中国照相馆犹如一台“时光机”。小小的影棚,见证了中国社会的变迁;快门按下的一个个瞬间,见证了中国人民不断变化的精神风貌和穿衣时尚。

北京的周扬帆和妻子李玲都是“80后”。热爱记录生活的一家人,用一张张照片,定格了一年又一年的幸福时光。

周扬帆和李玲每年都会带着双方父母到中国照相馆拍一组全家福,专门安排时间,特意搭配服装。这是属于大家庭的年复一年的约定。

孙洋从小就喜欢漂亮的衣服,但那时中国还处在“票证时代”,生活跟各种“票”密不可分,人们做衣服、买布料都需要用“布票”。

我们小的时候,没有太多新衣服。我记得当时因为家里布票有限,只做了两件。我跟我姐姐做的是一个人造棉的小花儿衬衣,那没有布票了,妹妹只能是穿一件姐姐拣剩的。虽然就这么一件小花儿衣服,大家穿上还要去照相馆,去照一张相留念。

由于对时尚的热爱,孙洋退休后决定追求梦想,参加了模特培训班,并与同学们共同组成“时尚奶奶”组合,传递她们对生活的热爱。

棉花是纺织业最重要的原材料。新疆生产的长绒棉品质优良,制成的衣物暖和、透气、舒适。

新疆铁门关市的棉花种植有着得天独厚的优势,从20世纪中后期开始,棉花种植产业在新疆大规模发展。

8岁的时候就知道捡棉花,那时候种棉花辛苦,播种完了以后人工递苗,后面一切管理都是人工操作,所以很费劳力,很费时间。

几十年过去了,随着科技进步,之前需要几十个人十几天完成的工作量,在今天只需要几台机器几个小时就能完成。王义强家的75亩棉花地,每亩地平均单产480公斤,总产值接近30万元。每一朵棉花都承载着他的一份梦想,承载着他对土地的热爱和对美好生活的向往。

棉、麻等种植业的蓬勃发展,从原料方面保证了中国纺织业高速发展的需求。整个产业快速进步,人们彻底告别了穿衣难、布料匮乏的年代。

广州越秀小北路的粤纺大厦附近车水马龙、人来人往。中国出口的第一条牛仔裤就来自这里。

这条牛仔裤看起来款式普通,但采用了当时创新性的水洗技术,不会缩水。在1978年广交会开展的第一天,美国的采购商就相中了这批新产品,并且立刻下了1万打的订单。

数字化、网络化、智能化发展日新月异,服装行业焕发出了新的生机。互联网的崛起,为创业者们提供了巨大的市场和机遇。

马乖大学毕业后把服装相关的岗位跑了个遍,从面料染色技术工程师,再到车间工人、服装设计师,还曾在批发市场当过穿衣模特。

物质水平越来越高,那大家缺的是什么?对于服装行业,我觉得大家缺的应该是有品质的产品,是与众不同的、有个性的、彰显自己的不一样的穿衣品味的产品。

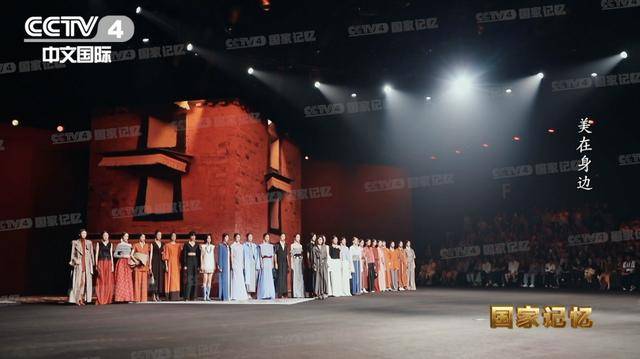

马乖带着自己的全新设计系列亮相北京,灵感缘起于一次藏域之旅,色彩和版式质朴素雅,却融入了前沿的现代设计理念,满足了消费者多变、复合、多场景流动的穿衣需求。

人们的穿衣打扮、潮流时尚标志着社会物质丰足、文化开放、审美进步。如今的中国人民穿得起、美得起,鲜衣怒马,快意人生!